ALLES ANDERE ALS ACHTTAUSENDER

xx

xx

Berühmte Eltern sind wie hohe Berge. Sie werfen lange Schatten. Simon Messner, Sohn eines nicht ganz unbekannten Vaters, hat sich allerdings seelenruhig seinen eigenen Weg ins Licht gebahnt. Eigentlich wollte der dreißigjährige Südtiroler gar nie auf dem extremen Terrain unterwegs sein, mit welchem sein Familienname verbunden ist.

Trotzdem hat er in den vergangenen Jahren durch klug gewählte Projekte die Geschichte des Alpinismus nicht nur in seinen heimischen Dolomiten vorangetrieben: Simon ist seit einiger Zeit auch vermehrt in den Weltbergen Patagoniens und Pakistans, wie auch in den hohen Wänden Jordaniens und des Oman unterwegs.

Dabei sucht er jedoch keine Aufmerksamkeit, sondern in erster Linie Erfahrungen. Und die findet der studierte Molekularbiologe eben eher im Steileis und Wüstensand als im sterilen Labor.

Das ihm anvertraute Weingut „Unterortl“ unterhalb von Schloss Juval im Vintschgau hat Simon zurzeit verpachtet, ebenso wie den Bergbauernhof „Oberortl“, um für seine Reisen, Abenteuer und Bergfilm-Projekte freier zu sein. Und statt den väterlichen Schlossberg hat er eine kleine Wohnung in Meran bezogen.

Für das folgende Interview sprachen wir über seine jüngsten Projekte, seine Herangehensweise an Bergdokumentationen, weite Landschaften und Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zwischen Zivilisation und Wildnis und über den Wert der Bescheidenheit.

(Simon Schreyer, 2020)

xx

*

Simon, du hast in den Alpen und besonders in den Dolomiten bereits viele Klassiker wiederholt und mit Erstbegehungen neue Akzente an bekannten Bergen und Wänden gesetzt. Welchen Wert gibst du bei der Wahl deiner Projekte den damit verbundenen technischen Schwierigkeiten?

Mit dem Klettern habe ich tatsächlich in den Dolomiten begonnen. Wie sollte das auch anders sein, stehen diese eleganten Berge ja beinahe vor meiner Haustür. Neue Akzente habe ich dabei wohl nicht gesetzt. Viel eher bin ich der festen Überzeugung, dass der “Wert” einer Besteigung nicht alleine an der technischen Schwierigkeit zu messen ist. “Wie” ich etwas mache, ist mindestens genauso wertvoll – das gilt zumindest für mich.

Deine beiden jüngsten Projekte haben dich 2019 zum ersten Mal nach Pakistan geführt. Wo warst du dort genau?

Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war letzten Sommer für zwei Monate in Pakistan.

xxxxZuerst waren wir im Juni in einem kleinen Team unterwegs: mit meinem Vater Reinhold, meiner Freundin Anna und den beiden Kameraleuten Günther Göberl und Robert Neumeyer. Wir haben den Nanga Parbat umrundet und dabei für eine Dokumentation unserer Produktionsfirma Messner Mountain Movie gefilmt.

xxxxAm Ende dieser Reise konnte ich einen niedrigen Sechstausender, den Toshe III, auch als Geshot Peak bekannt, erstbesteigen.

Und das noch dazu solo!

Das war im Grunde so gar nicht geplant, sondern hat sich ergeben. Eigentlich wollte ich das mit Reinhold zusammen machen, weil er diesen Berg schon 50 Jahre zuvor, bei der Erstdurchsteigung der Rupalwand im Jahr 1970, immer wieder ganz markant im Südwesten stehen gesehen hat. Schon damals fiel Reinhold und meinem Onkel Günther auf, dass das schlechte Wetter meistens von Westen kam. Also genau von dort, wo die Toshe-Gruppe steht.

xxxxWas wir lange nicht wussten und was das Projekt noch interessanter machte, war, dass der Gipfel noch unbestiegen war! Er wurde zwar dreimal versucht, aber stets vergeblich. Nach meiner Besteigung wusste ich auch wieso: Ich habe noch nie zuvor einen Sechstausender gesehen, der so vergletschert ist wie der Toshe III. Er muss wohl so eine Art Wetterfang sein.

xxxxJedenfalls lag so viel Neuschnee an seinen Flanken, dass wir von einer Besteigung zu viert – Reinhold, Robert, Günther und ich – absehen mussten. Ein schneller, leichter Alleingang ging sich aber aus und so habe ich den Toshe III am 29. Juni erstbesteigen können.

xx

Gleichzeitig war das eine ausgezeichnete Akklimatisierung für dein darauf folgendes Projekt, oder?

Ja, ich bin dann alleine in den nahen Karakorum weitergereist und habe in Skardu meine Tiroler Kollegen Martin Sieberer und Philipp Brugger getroffen. Von dort ging es zum Younghusband-Gletscher, einem Seitental des oberen Baltoro. Unser Ziel war der 6718 Meter hohe Black Tooth, im Grunde ein Vorgipfel des Muztagh Tower.

Wie seid ihr überhaupt auf dieses Projekt gestoßen?

Der Muztagh Tower, ein markanter Siebentausender, hat mich gefesselt, seit ich zum ersten Mal ein Foto von ihm gesehen habe: Er ist einfach ein unglaublich formschöner Berg!

xxxxUnd obwohl er so markant ist und so gut zugänglich am Baltoro-Gletscher steht, ist er nur ganz selten bestiegen worden (Zum ersten Mal 1956 durch ein britisches, wenige Tage danach von der anderen Seite durch ein französisches Team; Anm.). Man könnte sagen, er ist ziemlich unbeachtet geblieben und alleine das war für mich Grund genug, dass ich mich für diesen Berg zu interessieren begann.

xxxxSchließlich stolperten wir in einer Ausgabe des American Alpine Journal auf einen Artikel über den gescheiterten Versuch von zwei deutschen Bergsteigern. Nach ein wenig Recherche haben wir uns gedacht: „Das probieren wir!“

xx

Wie der Webseite Planet Mountain zu entnehmen ist, ist euch die Erstbesteigung des Black Tooth auch gelungen. Wie ist eure Tour verlaufen?

Im Juni, als wir noch bei der Umrundung des Nanga Parbat unterwegs waren, da war das Wetter in Pakistan außergewöhnlich schlecht und instabil. Beinahe jeden Tag hat es geschneit oder geregnet.

xxxxInteressanterweise war dann im Juli, als wir im Karakorum waren, genau das Gegenteil der Fall: Es war wirklich jeden Tag strahlend schön. Was wir anfangs gar nicht bedachten, war, dass uns der viele Sonnenschein zum Verhängnis werden würde. Denn eigentlich war es zu warm für die Durchsteigung einer Südwand. Mit der Hitze und der direkten Sonnenbestrahlung löst sich Eis und Gestein und donnert aus dieser großen, steilen Wand herunter.

xxxxDeshalb kann ich im Nachhinein sagen, dass wir auch Glück gehabt haben! Wir gingen ein gewisses Risiko ein – das muss ich schon auch zugeben…

xx

Foto: Simon Messner

Wart ihr eigentlich zu dritt am Berg unterwegs?

Nein, ich bin nur mit Martin aufgestiegen. Philipp war noch nie in größeren Höhen unterwegs und fühlte sich nicht ausreichend akklimatisiert, also blieb er im Base Camp, um sich zu erholen.

Die Bilder eurer Tour zeigen auch Nebel. Zog der überraschend auf?

Ausgerechnet am Gipfeltag (26. Juli; Anm.), an dem wir laut Vorhersage von Karl Gabl mit besserem Wetter gerechnet hatten, ist das Wetter früher gekippt als erhofft – sogar schon ganz in der Früh, nach unserem zweiten Biwak, begann es leicht zu schneien. Und es wurde dann spannend, weil wir uns in einer Art Sackgasse wiederfanden. Wir wussten, dass wir über die Aufstiegsroute nicht mehr absteigen und abseilen konnten. Das haben wir für uns gleich schon ausgeschlossen.

Weshalb?

Weil inzwischen das Eis in der Wand durch die Wärme zu schlecht und zu brüchig zum Versichern geworden war. Die Schrauben und Anker hätten einfach nicht gehalten. Schon Tags davor hätten wir diese Flanke nicht klettern sollen – wir sind da schon beide solo geklettert, weil eine Absicherung nicht möglich war. Nun wollten wir keinesfalls über diese Wand zurück!

xxxxWir waren jetzt gezwungen, über den Gipfel zu gehen, um in die uns unbekannte Scharte zwischen Black Tooth und Muztagh Tower abzusteigen, was noch nicht das Problem gewesen wäre. Aber bei Schneefall und dichtem Nebel wurde daraus eine Irrfahrt, denn wir wussten nicht, ob wir richtig waren und ob wir von dort überhaupt einen Weg zurück hinab zum Gletscher finden würden.

Ihr seid dann auch beim Abseilen in eine brenzlige Situation geraten, nicht wahr?

In mehrere sogar (lacht). Wir waren da schon ziemlich erschöpft und außerdem ging uns langsam das Material aus. Einmal erlebten wir eine Schrecksekunde, als uns beim Abseilen ein Felshaken ausbrach und wir beinahe abgestürzt wären. Da wurde es gerade Nacht. Zuvor schon ist Martin um Haaresbreite aus der Wand geflogen, weil er mit beiden Füßen durch eine horizontale Eisspalte brach.

xxxxGroßteils sind wir parallel und ungesichert abgestiegen, da darf man sich solche Fehler eigentlich nicht erlauben! Jedenfalls kamen wir irgendwann in der Nacht am Wandfuß an und hatten kein Material mehr, außer einem einzigen Friend.

xxxxNach einer kurzen Rast mussten wir uns dann noch einen Weg ins Basislager suchen, denn die herabdonnernden Lawinen hatten hier alles bis zur Unkenntlichkeit verwüstet.

Das klingt tatsächlich alles extrem, ähm… spannend!

Für uns war es das auch und umso bereichernder als Erfahrung – im Nachhinein. Wir haben viel gelernt dabei. Die Erinnerung an diese Tour ist für mich noch immer sehr intensiv.

xx

Eure Tour auf den Black Tooth ist auch ein bisschen ein Blick hinter die fotografische Alpingeschichte: Der Muztagh Tower erscheint ja nur als schlanker Turm, wenn man ihn vom oberen Baltoro aus sieht. Doch betrachtet man ihn von der Seite, so faltet sich sein Profil auf und gibt sich eher als sehr steil ansteigender Grat mit mehreren Vorgipfeln, von denen der Black Tooth der prominenteste ist, richtig?

Stimmt. Je nach Blickwinkel hat der Muztagh Tower ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Der bekannteste ist, wie du sagst, derjenige vom oberen Baltoro, vom sogenannten Concordiaplatz. Dieser Anblick hat mich, und wohl viele Bergsteiger vor mir, fasziniert.

xxxxAber wenn man einen Berg von mehreren Blickwinkeln betrachtet, beginnt er sich idealerweise aufzuschlüsseln. Die Frontalansicht einer Wand ist trügerisch, daran kann man ihre Steilheit oft nicht richtig einschätzen.

xx

„Unterwegs zu sein, tut einfach ungeheuer gut!“

xx

Generell ist der Karakorum ein unglaublich schönes, weil wildes Gebirge! Es war meine erste Reise dorthin, aber ich weiß, ich muss wieder kommen. Die Berge dort sind – zumindest für mich – die eindrucksvollsten hohen Berge, die ich bisher gesehen habe. Sie haben etwas ganz Spezielles, etwas Unnahbares.

Der italienische Fotograf, Alpinist und Gelehrte Fosco Maraini hat den Karakorum einmal als „ein Museum aller möglichen und unmöglichen Bergformen“ bezeichnet.

Das trifft auf jeden Fall zu. Ob man nun selber bergsteigt oder nicht, ich kann nur jedem, der etwas für Berge übrig hat, empfehlen, einmal dorthin zu reisen. Schon allein der Name Karakorum, „schwarzes Geröll“, sagt alles. Es ist einfach so wild dort: die Landschaft, die Kultur, die Weise wie die Leute dort leben. Ich ziehe den Hut vor den Menschen, die in dieser rauen Gegend überleben können.

xx

Luftbild: Guilhem Vellut

Fotos spielten schon immer eine zentrale Rolle in der Geschichte des Alpinismus: Gibt es historische Bilder, die sich dir als Bergsteiger und alpiner Dokumentarist eingeprägt haben?

Ja, da habe ich gleich ein paar Bilder im Kopf: Zunächst das Foto, das Hermann Buhl nach seinem Alleingang zum Gipfel des Nanga Parbat 1953 zeigt (Aufgenommen von Fritz Aumann zwischen Lager 3 und 2. Fälschlicherweise oft Hans Ertl zugeordnet; Anm.). Darauf sieht Buhl aus, als sei er um Jahrzehnte gealtert. Oder die Bilder der Überlebenden am Nanga Parbat in den 30er Jahren. Sie rufen in mir gleichermaßen Bewunderung und Bestürzung hervor.

xxxxDann das Bild, das Steve House von seinem Partner Vince Anderson nach der Durchsteigung der Rupalwand 2005 gemacht hat. (Es zeigt Anderson am Gipfel kniend, wie er den Kopf in den Nacken legt, seine Arme hängen kraftlos herunter. Ein Bild, aufgenommen mit Infrarot-Film, das alle Strapazen und Emotionen der Tour widerspiegelt; Anm.) Das sind wirklich gute Bilder. Authentische Bilder.

xxxxWas mich generell bei Fotos oder Filmen der Alpingeschichte anspricht, sind Szenen und Momente, die authentisch und stark sind, die nicht irgendwie manipuliert wurden. Der Betrachter erkennt sofort: Das ist ein ehrliches, unverstelltes Foto mit einer starken Geschichte dahinter – ganz ohne Worte erzählt.

Wie wichtig ist diese Authentizität für dich als Bergfilme-Macher?

Reinhold und ich stimmen bei unseren Bergdokumentationen darin überein, dass wir so nah wie möglich an der Historie erzählen möchten. Deshalb drehen wir auch so viel wie möglich im Gebirge. Sofern das machbar ist, auch in den originalen Routen, deren Durchsteigungen wir ja schließlich nacherzählen wollen. Wir sind der Überzeugung, dass der Berg die besten Geschichten erzählt.

xxxxDie Hälfte von dem, was man sucht, kann man gar nicht planen im Gebirge, sondern es ergibt sich: das Wetter, das Licht, die Stimmungen.

xx

Foto: Wolfgang Moroder

Wobei ja bei euren Dokus starke Stoffe aus der Geschichte nacherzählt werden, aber das mit großer Überzeugungskraft, wie ich finde. Mir fällt da etwa der Film über die Erstbesteigung des Langkofel (auch Sassolungo genannt) durch Paul Grohmann ein, den ich erst kürzlich gesehen habe…

…das war eine unserer ersten Produktionen überhaupt. Ein kleiner Film, nur mit sehr wenig Budget gedreht. Für die Aufnahmen haben wir drei Bergführer in die Ausrüstung von 1869 gesteckt und sie die Tour der Erstbesteiger klettern lassen. Den Rahmen der Geschichte haben wir dann durch Reenactments sozusagen drum herumgebaut.

xxxxWas wir damit sagen wollten, war: Gerade am Anfang des Alpinismus fand bald eine erste Umbruchphase statt – jene zwischen dem Eroberungsalpinismus und dem Schwierigkeitsalpinismus. Bergsteigern wurde damals von der Gesellschaft und den wohlhabenden Bauern die Sinnlosigkeit ihres Tuns unterstellt. Einem Bauern wäre ja nie in den Sinn gekommen, ins Gebirge zu gehen, außer vielleicht um Holz zu holen.

xxxxZudem war in den Köpfen der Leute noch sehr stark verankert, dass dort oben mythische Wesen und Sagengestalten leben. Ein Teil der Kunst bestand für die Alpinisten damals darin, dieses gesellschaftliche Tabu zu durchbrechen.

xx

Foto: Alexander Brus / Servus TV

Gibt es aus der alpinen Literatur Bücher, die du besonders spannend geschrieben findest und vielleicht schon öfter gelesen hast?

Au, da gibt’s einige, aber da muss ich erst überlegen… Ja, Reinhard Karl (1946 – 1982, deutscher Alpinist, Fotograf und Autor u. a. von Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen; Anm.) gefällt mir sehr, sehr gut. Weil er so persönlich, ehrlich und direkt schreibt.

Dann natürlich ein Paul Preuss (1886 – 1913, österreichischer Pionier des Freikletterns), den jeder lesen muss: philosophisch genial, damals schon. Preuss lässt mich sogleich an Dülfer denken (Hans Dülfer, 1892 – 1915, deutscher Bergsteiger und Pianist, Erfinder des Dülfersitzes und Erstbegeher vieler schwieriger Routen im Kaisergebirge und Rosengarten; Anm.). Der war sicher auch sehr begabt, hat aber leider kaum Texte hinterlassen. Dadurch ist er auch nicht so in Erinnerung geblieben wie viele andere großartige Alpinisten, die entweder nicht geschrieben haben oder gar nicht schreiben konnten.

xxxxAnders als bei Walter Bonatti (1930 – 2011, italienischer Bergsteiger und Explorer; Anm.), der eine herausragende Persönlichkeit war und mit Berge meines Lebens ein schönes Buch hinterlassen hat. Wer fällt mir noch ein…

Was ist mit Greg Child (*1957, australischer Alpinist, Autor und Filmer; Anm.)? Seine Bücher Postcards from the Ledge und Thin Air: Encounters in the Himalaya müssten doch auf deiner Wellenlänge sein.

Greg Child, auf jeden Fall, und Mark Twight (*1961, amerikanischer Extrembergsteiger) mit Steig oder stirb (engl.: Kiss or Kill – Confessions of a Serial Climber; 2001; Anm.) Ach ja, Mick Fowler hat ein neues Buch veröffentlicht, voller Understatement und englischem Humor, das musst du dir besorgen, es heißt: No Easy Way: The challenging life of the climbing taxman.

xxxxEs gibt einige Bergsteiger, die als Schreiber herausstechen. Ich seh’s aber eher als Gesamtbild und lese quer durch alle Zeiten, Phasen und Entwicklungsstufen des Alpinismus. Man muss den Alpinismus unbedingt als Entwicklung verstehen und die Akteure sowie ihre Taten in ihre jeweilige Zeit setzen. Dabei ist es unerlässlich, sich auch für die damalige Gesellschaft zu interessieren.

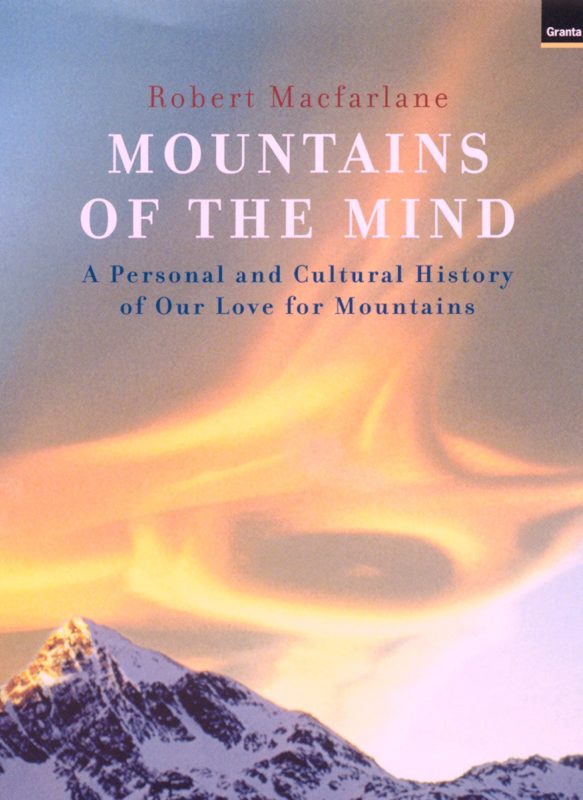

Lass uns noch bei Bergbüchern bleiben, Simon. Ich habe gerade ein Buch fertig gelesen, das mich auf mehreren Ebenen interessiert hat. Es stammt von Robert Macfarlane (*1976) und heißt Mountains of the Mind (Granta Publishing, 2003, auf Deutsch erschienen als Berge im Kopf).

Macfarlane rollt darin die Faszination des Bergsteigens von seinen Anfängen auf, wenn auch aus vornehmlich britischer Perspektive. Dabei kommt auch das Konzept der sogenannten „Deep Time“, der geologischen Dimension, mit der uns Berge konfrontieren, zur Sprache: Wenn der Mensch auf Berge steigt, dann bewegt er sich sozusagen in einer vertikal ausgeklappten Ansicht der Erdgeschichte. Diese Deep Time setzt uns in eine Relation, die uns als winzig erscheinen lässt, nicht bloß in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht.xxxx

Macfarlane rollt darin die Faszination des Bergsteigens von seinen Anfängen auf, wenn auch aus vornehmlich britischer Perspektive. Dabei kommt auch das Konzept der sogenannten „Deep Time“, der geologischen Dimension, mit der uns Berge konfrontieren, zur Sprache: Wenn der Mensch auf Berge steigt, dann bewegt er sich sozusagen in einer vertikal ausgeklappten Ansicht der Erdgeschichte. Diese Deep Time setzt uns in eine Relation, die uns als winzig erscheinen lässt, nicht bloß in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht.xxxx

xxxxIst das ein Gedanke, mit dem du etwas anfangen kannst?

Absolut. Das ist ein schöner Gedanke. Zeit ist ja ebenso eine Dimension, die wir Menschen nur schwer begreifen können. Ein Berg ist so unglaublich viel älter als wir, um so vieles größer. Und das lässt uns Menschen natürlich auch als fragwürdig erscheinen, denn in einer großen Wand sind wir, wenn überhaupt, nur Ameisen. Wir gehören dort nicht hin, das merken wir spätestens, wenn wir dort sind. Das macht, denke ich, auch gleichzeitig einen Hauptteil der Faszination Berg aus: Diese Größe, die unser Verstand gar nicht richtig begreifen kann.

xxxxWir können zwar versuchen eine Wand zu durchsteigen, um eine Ahnung von ihrer Dimension zu bekommen. Ganz begreifen werden wir das aber nie. So verhält es sich wohl auch mit der Dimension der Zeit.

xx

Beim Bergsteigen suchen wir die Wildnis auf, um in ihr etwas zu erleben und auch, um in ihr zu überleben; um unseren Mann oder unsere Frau zu stehen. Gleichermaßen waren wir einmal Teil der Wildnis, die noch immer in uns weiterlebt. Wie siehst du das?

Vielleicht ist gerade dieses Thema auch einer der Gründe, weshalb ich überhaupt Biologie studiert habe – ich habe mich ja auf Molekularbiologie spezialisiert, aber im ersten Abschnitt habe ich mich viel mit genereller Biologie beschäftigt. Dabei habe ich auch immer nach Antworten auf diese Fragen gesucht.

xxxxUnd es stimmt: Wir modernen Menschen fühlen uns zwar zivilisiert, was wir meisten auch sind, doch wir sind es eigentlich nur zu einem Teil. Denn genotypisch gesehen ist ein Großteil unserer Gene noch urtümlich und sozusagen in der Steinzeit hängen geblieben. Wer glaubt, dass wir uns genetisch in ein paar hunderttausend Jahren an unser modernes Leben anpassen konnten, der irrt. Gene mutieren unterschiedlich schnell, aber im Grunde sehr langsam.

xx

„Wir sind ein wildes Durcheinander von modern und archaisch.“

xx

Das bedeutet, dass ein guter Teil unserer Selbst „wild“ geblieben ist: Wir sind ein wildes Durcheinander aus „modern“ und „archaisch“ und das Allermeiste unseres Verhaltens wurde uns wohl im Kindesalter anerzogen.

xxxxIch bin im Grunde überzeugt davon, dass das Leben, das wir im modernen Westen führen, überhaupt nicht zu uns passt. Die Anforderungen der Zivilisation entsprechen überhaupt nicht der Natur unserer Spezies.

xxxxAuch wenn’s komisch klingen mag, aber gewisse Urängste zu spüren ist etwas, das uns guttut. Wenn man im Vorstieg in einer schweren alpinen Tour steht, dann macht das nicht unbedingt „Spaß“. Spaß ist was anderes. Man stellt sich dabei einer Urangst, die wir im geregelten Alltag nicht mehr wirklich erfahren können. Die Wildnis, und das Gebirge im Speziellen, gibt uns die Möglichkeit, uns zurückzuversetzen in eine andere, archaische Zeit.

In einem Buch deines Vaters, ich denke es war Über Leben habe ich gelesen, dass es einen Zwiespalt gibt, zwischen Naturgesetz und Menschengesetz. Fallen nach mehreren Tagen Schneesturm im Hochlager die Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches weg?

Da ich noch nie tagelang in einem Schneesturm festsitzen musste, kann ich diese Frage nur bedingt beantworten.

xxxxAber ich glaube, in einer brenzligen Situation ergibt sich sehr vieles von selbst. Meistens wird es gar nicht angesprochen. Wenn es ernst wird, reduziert es sich auf das Basale, auf das wirklich Wichtige. Dann übernimmt jeder die Rolle, die er am besten ausführen kann und dann wird immer derjenige, der am meisten Erfahrung und genügend Power hat, die Führung übernehmen…

…ohne dass man eigentlich groß darüber abstimmen muss.

Ganz genau. Das ergibt sich einfach. Daraus erwächst eine größere Verantwortung – auch für den Partner. Man versucht, vielleicht unbewusst, die Energien zu bündeln und überlässt dem anderen dann auch gern die Führung, wenn man spürt, dass er die Situation am besten für alle bewältigen kann.

xxxxEine eingespielte Seilschaft ist ja vor allem deshalb erfolgreich, weil jeder sich einbringt und das macht, was er kann, ohne viel darüber reden zu müssen.

xx

„Ich habe schon früh gesehen, dass ich mich in der Öffentlichkeit nicht wohlfühle.“

xx

Stimmt es eigentlich, dass du früher an Höhenangst gelitten hast?

Das ist eigentlich immer noch so. Einmal mehr, einmal weniger. Ich habe erst mit der Zeit gelernt, mit der Exposition umzugehen. Als Jugendlicher hatte ich ganz starke Höhenangst. Zwei Meter über dem Boden – das war schon das absolute Limit für mich.

xxxxHeute sehe ich das so: Genau diese Angst war auch der Auslöser für meine heutige Faszination das Bergsteigen betreffend. Das ist so eine Art Zwiespalt, den ich noch immer erlebe: Manchmal bin ich zu Hause, oder auf jeden Fall auf festem Boden und will unbedingt klettern gehen. Aber sobald ich klettere, will ich nur mehr zurück auf sicheren Boden! Man will ja meistens das, was man gerade nicht hat. Aber auf das Klettern bezogen ist das schon ein wenig eigenartig (lacht).

xxxxIch weiß nicht, ob das so viele Kletterer kennen: diese beklemmende, einengende, die Kehle zuschnürende Angst. Das hat tatsächlich etwas Sogartiges. Mit diesem Unwohlsein in der Höhe musste ich erst einmal einen Umgang finden.

xxxxHanspeter Eisendle, der ein guter Freund ist, hat mir da am meisten geholfen, vielleicht weil er mich am besten verstanden hat – auf die ihm eigene, hintergründige Art Dinge zu durchblicken. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

xx

Foto: Simon Messner

Dieser mentalen Herausforderung zum Trotz hast du mittlerweile schon eine Menge schwieriger Routen rund um die Welt im Tourenbuch und hast dir, wie ich finde, einen Namen gemacht, ohne auf deine Herkunft verweisen zu müssen. Ist das manchmal schwierig?

Schwieriger als ich es mir vorgestellt habe. Ich versuche da einen Spagat zu machen. Denn ich will eigentlich nicht zu präsent sein. Ich habe schon früh gesehen, dass ich mich in der Öffentlichkeit nicht wohlfühle. Andererseits brauche ich manchmal etwas Präsenz, wenn ich zum Beispiel ein Projekt im Himalaya umsetzen will. Das könnte ich mir ansonsten nicht alles selber finanzieren. Aber es muss ja nicht gleich jeder ein Profialpinist sein. (lacht)

xxxxMein Taufpate, Oswald Ölz (genannt „Bulle“, *1943, österr.-schweizerischer Arzt, Bergsteiger und Höhenphysiologe; Anm.), hat einmal gemeint: „Die wahre Kunst ist, für sich selbst bergsteigen zu gehen.“ Er meinte damit, dass es befreiender sei, einen Weg zu finden, wie man es finanzieren kann; eine Arbeit zu haben von der man lebt, um hin und wieder die Flucht ins Gebirge ergreifen zu können. Das ist das Optimum und es wäre schön, danach leben zu können. Derzeit und in Zukunft arbeite ich daran.

Das macht durchaus Sinn. Denn dann muss man die Sponsoren, die Medien und die Öffentlichkeit nicht zufrieden stellen, sondern nur den eigenen Drang. Gibt es eigentlich auch einen 8000er, der dich interessiert?

Eigentlich gar nicht, da es ja noch so viele unbestiegene 6000er und 7000er gibt – sowohl in Pakistan als auch in Tibet.

xxxxAber weil du fragst: Mit den 8000ern habe ich mich gerade in den letzten zwei Jahren vor allem für die Filmproduktionen beschäftigt. Für mich persönlich kann ich Berge wie den Everest, den Manaslu oder den K2 so gut wie ausschließen, weil die einfach viel zu überlaufen sind. Ich will nicht mit hundert anderen in einem Basecamp sitzen.

xxxxWenn es einen 8000er gibt, der für mich infrage käme, dann wäre das der Kangchendzönga (mit 8586 m der dritthöchste Gipfel der Erde, gelegen zwischen Nepal und dem indischen Sikkim; Anm.). Weil er im Vergleich zu anderen unbekannter ist, mit ganz langem Zustieg und weil er teilweise noch unerforschter ist – vor allem von Tibet aus, das für mich persönlich ein besonders schönes und interessantes Land ist.

Wie wichtig ist eigentlich die Entwicklung des Kletterns in Yosemite Valley für dich als Bergdokumentarist?

Für die Entwicklung des Kletterns ist Yosemite natürlich ganz besonders wichtig. Allerdings weniger für die Filme von Messner Mountain Movie, die sich momentan eher mit dem Beginn des Alpinismus auseinandersetzen. Dann kommt noch dazu, dass uns auch ein bisschen der persönliche Bezug zur Szene in Kalifornien fehlt, über die es aber natürlich wegweisendes Filmmaterial gibt.

xxxxJimmy Chin etwa macht super Filme. Die letzten 20 Minuten von Free Solo (Oscar-prämierte Dokumentation von Jimmy Chin und Chai Vasarhelyi über Alex Honnolds Free-Solo-Durchsteigung des El Capitan; Anm.) sind genial. Da raubt es einem den Atem.

xxxxWobei ich sagen muss: Der Film The Dawn Wall über die erste freie Begehung der Wall of Early Morning Light durch Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson hat mir als Geschichte fast mehr zugesprochen. Die Doku schafft es auf eine schöne Weise, Caldwell als Person greifbar zu machen.

xx

Foto: Austin Siadak/Banff Centre for Arts and Creativity

Was ist dein persönliches Highlight der Gattung Bergfilm?

Für mich ist das immer noch Touching the Void, auf Deutsch Sturz ins Leere, ein bereits älteres Dokudrama von Kevin Macdonald über Joe Simpsons und Simon Yates’ Besteigung des Siula Grande in Peru. Der Film ist zwar einfach, aber immer noch gut und sehr, sehr authentisch. Bislang kenne ich keinen Film, der den toppt.

Machen wir einen Sprung: Wie wichtig sind Bescheidenheit und Genügsamkeit für dich als Alpinist und im Leben?

Das ergänzt sich. Ich glaube behaupten zu können, dass mein alpinistisches Tun mich Bescheidenheit gelehrt hat.

xxxxAber was ist Bescheidenheit? Im Vergleich zu Leuten, die etwa in Indien oder Afrika leben, bin ich überhaupt nicht bescheiden! Das ist alles in Relation zu setzen. Ich weiß genau, welch ein privilegiertes Leben wir hier in Europa leben dürfen.

xxxxAber was ich vom Bergsteigen gelernt habe, ist, dass ich gar nicht viel brauche, um zufrieden zu sein. Wer einmal wirklich Durst hatte, oder wer eine eiskalte Nacht durchleben musste, in der er keine Sekunde lang schlafen konnte und wo die Zehenspitzen erst wieder nach drei Wochen zu spüren waren, der weiß danach ein warmes Bett und ein Glas Wasser zu schätzen. So einfach ist das.

xxxxGleichzeitig ist Bescheidenheit auch ein einfaches Rezept für ein wenig mehr Zufriedenheit. Das sagt sich so leicht. Aber es täte uns tatsächlich allen gut! Konsum als Sinn des Lebens? Ohne mich. Das ist weder zukunftstauglich noch erfüllend.

Womöglich ist das etwas, das uns auch die derzeitige, durch das Corona-Virus verursachte Krise lehren könnte: Was unsere tatsächlichen Bedürfnisse eigentlich sind, findest du nicht auch?

Ich hoffe, ich hoffe… Vielleicht ist das etwas Positives, das diese Krise mit sich bringt, dass wir umdenken. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Aber wenn, dann wäre das jetzt DIE Möglichkeit. Ich fände das nicht nur schön, sondern auch allerhöchste Zeit!

xxxxEs ist ein Phänomen, und vielleicht geht es dir da ähnlich: Wir wissen alle, jeder und jede für sich, dass z. B. die Klimaerwärmung ein großes Problem darstellt. Dennoch schaffen wir es einfach nicht, uns als Gesellschaft zu verändern. Wir schieben das dauernd vor uns her. Nach dem Motto: Solange der Nachbar noch mit dem Auto fährt, mache ich das auch…

Sind wir eine problematische Spezies?

Ja, das sind wir. Intelligent in Detailfragen, aber leider ungemein rücksichtslos und irgendwie auch dumm, wenn es um das große Ganze geht. Der Mensch hätte zwar die Kapazität mehr oder weniger intelligent zu sein, aber es fehlt ihm etwas Entscheidendes, um die Klimakrise zu durchblicken: ihre ganz konkreten Auswirkungen auf jeden von uns. Diese kann der Mensch, der ja heute vorwiegend in künstlichen Städten lebt, noch nicht begreifen. Es ist zu abstrakt.

xxxxVielleicht reagiert der Mensch erst, wenn, ähnlich wie bei Corona, das Problem direkt vor seiner Nase steht. Doch bei der Klimafrage und der Umweltverschmutzung, gepaart mit unserem Lebensstil, ist es dann wohl zu spät…

xxxxGrundsätzlich bin ich absolut gegen zu viele Regeln – in Italien gibt es bereits viel zu viele davon! Doch um unsere Umwelt nicht noch mehr zu verschmutzen, muss man auf Regeln und Verbote zurückgreifen. Ansonsten wird es ganz einfach nicht funktionieren. Das ist die traurige Erkenntnis.

xx

„Touareg können tausende Kilometer durch die Wüste navigieren, anhand der Sterne und Windverwehungen. Sie beherrschen Fähigkeiten, die wir verlernt haben.“

Auf jeden Fall – bevor sich alles schön langsam zur Wüste wandelt. Obwohl Wüsten ja auch ihren Reiz haben, nicht wahr?

Wüsten üben eine ganz eigene Faszination aus, das stimmt. Sie waren schon als Kind eine große Leidenschaft von mir.

xxxxDas erste Mal erlebte ich die Wüste als wir eine Kamelkarawane von Agadez nach Bilma, quer durch die Ténéré, das Herz der Sahara, begleitet haben. Ich habe das gemeinsam mit Reinhold gemacht. Damals war ich erst 13. Lange Zeit haben wir keinen Reiseveranstalter gefunden, der nicht gesagt hätte, dass das unverantwortbar sei, mit einem so jungen Burschen etwas Derartiges zu unternehmen.

xxxxSchließlich fanden wir dann selbst ein paar Touareg, die sich bereit erklärten, uns auf eine Salzkarawane mitzunehmen. Allerdings meinten sie, sie könnten sich keinesfalls um uns kümmern, aber sie würden Kamele für uns bereitstellen. Auf diese Weise waren wir autark dabei und haben deren Leben direkt mitbekommen.

xxxxIm Nachhinein war das bis heute die Reise, die mich mit Abstand am meisten geprägt hat.

Was ist es, das dich an der Wüste fasziniert?

Es ist diese Weite, dieses Unendliche. Die Wüste ist schwer zu fassen, eine andere Dimension, wenn man so will. Ich bin auch fasziniert vom Leben der Menschen, die es schaffen, in dieser harten Umgebung zu leben – von den Mongolen in der Gobi bis zu den Touareg in der Sahara.

xxxxWüstenmenschen haben im Grunde nichts. Gerade Touareg (endonym auch Kel Tamasheq genannt; Anm.) haben außer den Kleidern, die sie am Körper tragen und einem absoluten Minimum an Equipment fast überhaupt keinen Besitz. Aber sie können tausende Kilometer durch die Wüste navigieren, anhand der Sterne und der Windverwehungen. Sie beherrschen Fähigkeiten, die wir in unserer Welt fast alle verlernt haben. Das ist schon sehr beeindruckend.

xx

Wer in einer Wüste wandert, hat genügend Zeit, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Im Grunde wird er buchstäblich dazu gezwungen! Und natürlich fasziniert mich in der Wüste das Extreme der Natur, die – ob man das will oder nicht – etwas in uns hinterlässt.

Ist es dir wichtig, einen weiten geistigen Horizont zu kultivieren?

Ganz sicher. Gibt es denn jemanden, dem das nicht wichtig ist? Ich weiß natürlich, dass man das Reisen heutzutage infrage stellen muss. Trotzdem – unterwegs zu sein tut einfach ungeheuer gut und: Man lernt nie aus! Auch, weil man dadurch einen anderen Blick auf die eigene Heimat erhält. Man sieht sie von außen. Und wenn man die Heimat nie verlässt, dann fehlt einem genau dieser andere Blickwinkel.

*

Read this interview in English

Mehr über Simon Messner:

Foto: Simon Messner / Instagram

x