LUPUS IN FABULA

Ein Essay über den Wolf in Literatur und Mythologie.

xx

xx

Im Spiel der metaphysischen Polaritäten zwischen zivilisierter Geborgenheit und Wildnis muss der Wolf seit jeher eine bestimmte, ihm vom Menschen zugeordnete Rolle verkörpern: jene der düsteren Kreatur, die von draußen kommt, und die auch draußen bleiben muss. Mehr noch: Der Wolf ist die Symbolisierung der peripheren Bedrohung aus der nächtlichen Finsternis. Als lupus in fabula ist er deshalb nicht nur in der Literatur sprichwörtlich geworden.

Dieser zweifelhafte literarische Ruhm – und nur dieser, wenn man Biologen und Wolfsforschern wie Werner Freund, Günther Bloch, Barry Lopez, Farley Mowat und L. David Mech Glauben schenken darf – war der Grund für seine Vertreibung und Vertilgung, die so konsequent betrieben wurde, dass der Wolf nur mehr in den nördlichsten Zonen Nordamerikas und Asiens in größerer Zahl zu finden ist. Eine dermaßen systematische Ausrottung lässt sich nämlich nicht alleine auf eine Dezimierung von Viehbeständen durch Wölfe zurückführen. Sein Name ist mit großer Wahrscheinlichkeit zurückzuführen auf das indogermanische uel „(an sich) reißen, rupfen“ und bedeutet demnach eigentlich „der Reißer“.

Das Phantombild vom reißenden, zähnefletschenden, mordgeilen Untier hat in verschiedenen animalischen Gestalten literarischen Niederschlag gefunden: Fledermäuse, Ratten, Bären, Großreptilien und deren mythische Vorfahren, die Drachen teilen das tenebröse Schicksal des Wolfes, Sinnbild kollektiver Ängste zu sein. Der graue Gevatter war aber undank seiner ehemals weiten Verbreitung in der Alten und der Neuen Welt Favorit, wenn es dem Menschen darum ging, absurde Maßlosigkeit und blinde Grausamkeit in die Tierwelt zu projizieren.

So verwandelte Zeus, der Göttervater den despotischen Arkadierkönig Lykaon in einen Wolf und die griechische Göttin Hekate, die sich der schwarzen Magie verschrieb, ist in Begleitung dreier Wölfe dargestellt. Geografisch und kulturell in weiter Ferne vom antiken Mittelmeerraum entwickelte sich bei den Navajo die Lagerfeuergeschichte vom Skinwalker, einer Variation des Shapeshifter: eine Hexengestalt namens yee naaldlooshii, die sich rasch und eindeutig wölfisch auf allen Vieren bewegen kann. Auch die indigenen Waldvölker des kanadischen Nordens erzählten vom Riesenwolf Waheela und die Inuit des Polarkreises kennen eine riesige Wolfsgestalt, den Amaroq, „vor dem nichts verborgen werden kann“.

xx

Das schlechte Zeugnis des Meister Isegrim

Schon alleine vom Physiologischen her kann er eigentlich nur böse sein. Der Wolf ist eines der Tiere, die Karl Rosencranz’ Ästhetik des Hässlichen (1853) vortrefflich illustrieren: Er sieht „krank, elend und dürr aus, sein Fell ist struppig, seine Augen zuweilen reptilienhaft gelb“. Genausowenig wie er Vorstellungen eines majestätischen, heraldisch repräsentativen Tieres zu entsprechen scheint, passt das Lorenzsche Kindchenschema auf den ausgewachsenen Wolf mit seiner langen Schnauze und den schmalen Sehern.

xx

©wikimedia

xx

Auch Brehm geht in seinem Tierleben nicht gerade charmant mit seinem Äußerlichen um: „Der Wolf hat in etwa die Gestalt des Hundes, der den Schwanz hängen läßt, anstatt ihn aufgerollt zu tragen. Der Leib ist hager, die Läufe klapperdürr. (…) Die breite Stirn fällt schief ab, die Seher stehen schief, (…)“ Also ein Bild des Jammers, des gesundheitlichen Verfalls. Außerdem attestiert ihm Brehm den Hang zum „Raubmördertum“ und zur „Ausübung der niedersten Jagd“. Soweit ein populärer Klassiker unter den deutschsprachigen Tierantlanten. Ungünstigere PR läßt sich kaum vorstellen.

In den viel gelesenen Volksklassikern eines anderen Metiers, den Märchen der Gebrüder Grimm und den Fabeln von Aesop und La Fontaine spielt der „große, böse“ Wolf im Theater thereomorpher Menschencharaktere den Gierigen und Verschlagenen, denjenigen, der seinen omnipräsenten Hunger aufgrund seiner Tölpelhaftigkeit nicht zu stillen vermag. Diese ungünstige Charakterkombination hat er übrigens an seine Zeichentrick-Nachfahren bei Walt Disney und Tex Avery weitervererbt.

In den volkspsychologischen Interpretationen von Saintyves und Burnett Tylor wird etwa das Rotkäppchen-Märchen als Erbe des altskandinavischen Weltuntergangs-Zyklus Ragnarök mit seiner Wolfsfigur Fenrir (oder Sköll) gedeutet, wobei das unschuldige Mädchen den Tag und der Wolf die Nacht repräsentiert, die den Sonnenball allabendlich zu verschlucken scheint. Ihre Befreiung aus dem Bauch der Nacht wäre demnach die Morgendämmerung.

xx

©wikimedia/J.C. Dollman

xx

Und auch im englischen Ausdruck für die Vermeidung des finanziell Schlimmsten, „to keep the wolf from the door“, hat sich der Wolf verewigt, stellte der Wolf doch stets einen bedrohlichen Konkurrenten im Kampf um Ressourcen dar. In der Bibel ist er im Sirachschen Gleichnis über Sünder und Gerechte als „Wolf, der beim Lamme liege“ erwähnt. Und auch in der Alltagssphäre stand die Gier des Wolfes dem „Fleischwolf“ Pate, seine angebliche, heimtückische Verstellungskunst ist in dem biblischen Spruch vom „Wolf im Schafspelz“ erhalten geblieben und „to wolf down a sandwich“ ist noch immer die wirksamste Strategie gegen den akuten Hunger.

Dieser eben „wölfische“ Hunger hat ihn bis in die politische Theorie gebracht, in der Thomas Hobbes Betrachtungen über den konkurrierenden, materialistischen Überlebenskampf im Staat anstellt und den Ausdruck homo homini lupus geprägt hat: Der Mensch ist des Menschen Wolf, eine Beobachtung, die er womöglich aus den Komödien von Plautus (ca. 200 v. Chr.) zog. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist diese Feststellung zutreffender als je zuvor in der Geschichte, obgleich durch Fortschritt und Technik genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden könnten.

In einer einzigen Fabel Jean de La Fontaines kommt der Wolf besser weg als einer seiner Antagonisten: In der fünften Fabel des ersten Buches beschreibt er die Begegnung zwischen dem wilden Wolf und dem Haushund. Bei dieser Gegenüberstellung erweist sich der Wolf als souveräner Libertin mit Eigenbestimmtheit und überraschender Würde: Er folgt dem vom Menschen wohlgenährten Hund nicht in die schützende, aber kompromittierende Häuslichkeit, weil er die Wetzmale der Kette am Hals des Hundes als Zeichen der Unfreiheit erkennt.

La Fontaines Fabel enthüllt einen wichtigen Aspekt zur Erklärung des menschlichen Hasses auf den Wolf und dessen ungebändigte Natur: Der Hund ist dem Menschen gefügig geworden, er ist ihm ans Herz und an den Herd gewachsen, weil er in eine Hausgemeinschaft, eine Ökonomie, mit all ihren Rechten und ihren Pflichten eingetreten ist. Mit ihm lässt sich ein Verantwortungsverhältnis eingehen. Sein vaganter Schattenbruder, der Wolf, hingegen ist frei.

xx

Outward Bound

Der Wolf ist somit das Tier, das draußen bleiben muss, wenn der Mensch es sich in seiner Behausung behaglich gemacht hat. Nicht nur, dass er Hausverbot hat, er ist auch Sinnbild für alles, was diese schützende Institution bedroht. Der Hund wiederum ist Wächter dieser Institution. Er ist eine Art übergelaufener Agent der Natur, oder ein „monomaner Kapitalist, der das Eigentum bewacht, das er nicht verwerten kann (…) und dessen Welt in Freunde (seines Futternapfes) und in gefährliche Feinde zerfällt.” So Kurt Tucholsky in seinem Traktat über den Hund sowie über Lerm und Geräusch.

xx

©wiki commons

xx

Es gibt in der Literatur durchaus auch Hunde, die einen Rückfall in ihre ursprüngliche Ungezähmtheit erleiden: Conan Doyles Hund von Baskerville, den ein gewiefter Erbschleicher zur Beseitigung eines Gutsherrn abrichtet, auch wenn jener diesen durch sein monströses Erscheinungsbild „nur“ zu Tode erschreckt, ist ebenso in die moderne Kulturgeschichte eingegangen, wie Romain Garys Weißer Hund von Beverly Hills, der ein Symbol für die rassistische Homogenität der weißen Oberschicht in den USA der Sechzigerjahre ist, wobei man die elitär-nationalistische Utopie der WASPS (White Anglo-Saxon Protestants) wiederum als Verteidigung eines strikt exklusiven (Staats-)Haushaltes gegen die „unzivilisierten Wilden“ betrachten kann.

Stephen King, Meister des Horror-Genres, hat mit Cujo deswegen eine derartig unheimliche Wirkung erzielt, weil man ungezähmte Mordgier wohl am wenigsten hinter den Lefzen eines gutmütigen, treu blickenden Bernhardiners vermuten würde. Der schottisch-kanadische Naturforscher und Schriftsteller Ernest Thompson Seton, Erfinder und Chronist einer Reihe bekannter Tierhelden (Bingo, Lobo, Der Wolf von Winnipeg, …), erzählt die Geschichte eines Hirtenhundes im amerikanischen Westen, der nach und nach Geschmack am Töten der ihm anvertrauten Herde findet und Jack London, über den weiter unten noch zu lesen sein wird, lässt den Schlittenhund Buck dem Ruf der Wildnis folgen, der ihn schlussendlich als „Alpha-Hund“ in ein Wolfsrudel führt.

Dennoch haftet diesen entarteten Hunden nicht jener Schrecken an, den sich der Wolf in den Erzählungen der Menschen zu eigen gemacht hat; sie sind von einer Art Tollwut befallen oder, anders gesagt, ihr Hund-Sein ist durch eine Willkür der Natur „verderbt.“

Es gibt auch einige Beispiele für Wölfe, welche die Nähe des Menschen gesucht haben und die Wolfskinder der Zivilisationsgeschichte sind Beispiel dafür, dass sich Wölfe menschlichen Säuglingen hingebungsvoll zuwenden können. Kiplings Romanfigur Mowgli im Dschungelbuch wird sogar in eine demokratische Wolfssippe aufgenommen, die bei Vollmond Parlament hält, und der heilige Franz von Assisi, der ja zu den Verstoßenen und zu den Vogelfreien ein wahrhaft herzliches Verhältnis hatte, macht sich unter anderem den berüchtigten Wolf von Gubbio zum Freund, der daraufhin die Pfoten von Raub und Mord lässt.

xx

©The Century Magazine, 1912

xx

Ähnliches widerfährt Jack Londons Wolfsblut oder dem Wolf von Cuvier, von dem Brehm berichtet, dass er so anhänglich und zutraulich zu seinem Besitzer geworden war, dass er bei der Trennung von ihm an gebrochenem Herzen gestorben sei. Auch Farley Mowat, der als Biologe an der Hudson Bay eine vertrauliche Beziehung zu einem Rudel arktischer Wölfe unterhielt, erzählt von der Akzeptanz, die ihm diese Tiere entgegenbrachten.

xx

Ausschnitte aus der Verfilmung von Farley Mowats Never Cry Wolf (1983)

xx

In der Regel jedoch lebt der Wolf in Menschenferne und die Grenzen menschlicher Zivilisation sind auch die seines Lebensraumes. Er ist ein Tier der Peripherie, er ist der graue Schatten, der durch gottverlassene Gegenden streift. Dass er dadurch auch eine Gestalt des Transgresses geworden ist, scheint naheliegend: Druiden, Seher und Schamanen machten den um die Schultern geworfenen Wolfspelz zur Standeskleidung jener Zunft, die zwischen der Welt der Menschen und der Welt des Jenseitigen, des Zukünftigen und dem Totenreich vermittelte.

xx

©Uderzo/Delta Comics

xx

Wer ans Ende der Welt fährt, begegnet dort dem Wolf oder zumindest einem furchtgebietenden Kaniden als Psychopompos (Seelengeleiter) oder als Wächter der Pforte, wie in Käthe Recheis’ fantastischem Roman Der weiße Wolf. Aus Feuerland brachten portugiesische Seefahrer die Legende vom Patagon mit, den Cerberos kann man sich schwer als Pudel vorstellen und bei Christoph Ransmayr wird der oben genannte Lykaon der Hauptfigur Cotta (dem alter ego des an den Rand des Römischen Reiches verbannten Ovid) zum Ciceronen durch Die Letzte Welt.

In Hans Leberts unterschätztem (Anti-)heimat-Roman Die Wolfshaut glauben die Bewohner des Dorfes Schweigen an einen Wolf, der in der Gegend sein Unwesen treibt und als Sinnbild für das Böse herhalten soll. Die reaktionären Dorfbewohner jagen lieber eine imaginäre Bestie, als das Böse in ihren eigenen Herzen zu suchen.

xx

Das Marstier

Der Wolf lässt sich also von seiner Physiognomie und durch sein phantomhaftes, gleitendes Auftauchen und Verschwinden an den Grenzen menschlicher Siedlungen als Bild des Auswärtigen, des Fremden deuten. Seine Wildheit, seine Ungezähmtheit hat ihm auch gleich hinter dem Löwen einen bedeutenden Platz als Sinnbild für kriegerische Macht und expansive Eroberungsbewegungen eingetragen. Der Asena- oder Ashina-Mythos in der Türkei, auf den sich nationalistische Gruppierungen wie die Grauen Wölfe berufen, steht unter dem Sinnbild der Wölfin.

Und laut Livius gäbe es Rom bekanntlich nicht ohne die Wölfin, deren Milch die Stammesväter der Stadt, Romulus und Remus genährt hat und die Nachkommen des Romulus mit jener Stärke und Unbändigkeit ausstattete, die Rom erst zu seinem Aufstieg zur Weltmacht verhalf. Noch heute ist La Lupa das Wappentier Italiens. Dieselbe Wölfin zwingt den florentinischen Dichter Dante Alighieri zum Abstieg in die Höllenkreise seines Inferno:

„Und eine Wölfin, siehe, unersättlich

Und voller Gier in ihrer Magerkeit,

Alte Verderberin der Menschenvölker!

Der grauenvolle Ausdruck ihres Blicks

Befiel wie Lähmung mich an Herz und Gliedern,

und meine Hoffnung nach den Höhen schwand.“

Auch hier ist der Wolf wieder synonym mit blindem Sich-Einverleiben – in diesem Fall im Sinne imperialistischer Fresssucht und (Macht-)gier, vor der ein Dichter reiner Seele nur mehr in den Hades flüchten kann: Weltenwechsel als politisches Exil, ein Sprung durch den Spiegel, hinter dem andere, wenn auch nicht weniger grausame Gesetze herrschen als die Roms.

In einem anderen Gesang aus dem europäischen Spätmittelalter, in Geoffrey Chaucers erstem Buch der Canterbury Tales wird ein Heereszug beschrieben:

„Die Statue des Mars stand auf einem Kampfwagen,

er war schwer bewaffnet und schaute grimmig drein,

als ob er von Sinnen wär. (…)

Zu seinen Füßen stand ein Wolf

Mit roten Augen, der einen Mann fraß.“

Auch das blutunterlaufene Auge, den mörderischen Blick des Wolfes hat sich der martialische Mensch zugelegt, um sich raubtierhafter zu gebärden, sich selbst zu entmenschlichen und mit dem Wilden zu verbünden. Gmork, der in Michael Endes Unendlicher Geschichte ein Verbündeter des alles zerstörenden Nichts ist, wird zumindest in der Verfilmung als siecher, alter Werwolf mit blauschwarzem Fell und leuchtenden Augen dargestellt. Die Orks in J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe, einem zentralen Werk der fantastischen Literatur, das sich aus skandinavischen Sagenkreisen wie dem Beowulf und der Edda speist, reiten auf Wargen, Wolfskreaturen, die vom Werwolf Draugluin abstammen.

xx

©pinterest/prime8

xx

Die historisch nachweisbaren skandinavischen Berserker, dem Wotan geweiht („es brüllten die Berserker, der Kampf kam in Gang, es heulten die Wolfpelze und schüttelten die Eisen“ heißt es im Haraldsgesang) waren in Wolfspelze gehüllt und die nordischen Schamanenfrauen Völva ritten sogar auf Wölfen.

Die indischen Thugs, der zerstörerischen, und ebenfalls auf einem Wolf reitenden Hindu-Göttin Kali (auch Durga) unterstehend, sind Beispiele für diese absichtliche, zeitweilige Entmenschlichung, um gewissenloser töten zu können.

xx

Audiofile: Knurren eines Wolfes

xx

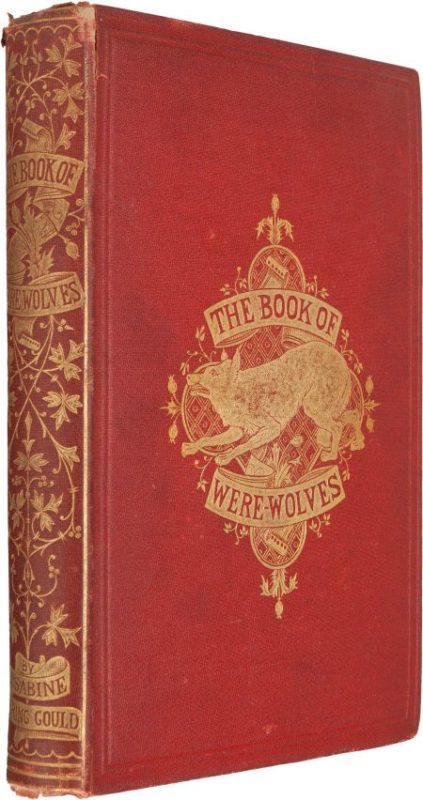

Doch gerade durch diese Mimesis des Tierhaften, die ja nur dem Menschen möglich ist, bestätigt der Mensch in einer Durchtriebenheit des Maskenspiels seine unablösliche Menschlichkeit, von der auch die instinktive Tötungshemmung beim Anblick des besiegten Feindes abfällt – eine unbehagliche Beobachtung, die Erich Fromm in seinem an Unbehaglichkeit so reichhaltigen Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität gemacht hat. Hier gehört auch der Mythos vom Werwolf hin, mit dem die oben erwähnten Berserker assoziiert waren, und in den sich manche Menschen nachts verwandeln; eine Art Verdammungsstrategie der Mondsüchtigen, die beim Anblick des Vollmondes außer sich geraten, also buchstäblich „exzentrisch“ werden und in Raserei verfallen.

©Fantasy Kitchen

Welchen Adelstitel darf der Wolf für sich eigentlich im Tierreich beanspruchen? In der ikonographischen Veredelung mancher Stammbäume kommt er nämlich gar nicht so häufig vor: Löwen, Pardeltiere, Einhörner, Drachen, ja sogar Pelikane laufen ihm hier den heraldischen Rang ab. Doch auch der Wolf war einst ein kaiserliches, ein cäsarisches Wappentier.

Trotzdem scheint er seit dem Niedergang Roms in der Hierarchie des Tierreiches gesunken zu sein und kommt seither über den Rang eines Feudalherren oder Gefreiten selten hinaus. Am ehesten kommt ihm wohl gräflicher oder vielleicht sogar fürstlicher Rang zu.

In den abgeschiedenen Dörfern der schottischen Highlands und in den abgelegenen Grafschaften Osteuropas war der Feudalherr oft Anlass zur Erschaffung unheimlicher Geschichten unter der Leibeigenschaft und bei den Bauern. Von Jungfrauentributen zu Vollmond war da bald einmal die Rede, auch wenn auf Abgaben versessene Gutsherren und Grafen selten tatsächlich vom Blute ihrer Untergebenen tranken: Eine literarische Gestalt wie der gestrenge, eisengraue Freiherr, Graf von Sporck, in Rilkes Cornet aber kommt einem Wolf doch ziemlich nahe.

xx

Kind der Nacht

Der Wolf gehört der Nacht an. Er ist gleichermaßen ihr Fürst, als auch ihr Untertan. Zum Mond scheint er ein Minneverhältnis zu haben. Unter seinem weißen Rund scheint der Wolf in Verzückung zu fallen, man könnte ihn als einen „lunatic“ bezeichnen. Dem Mond gibt er sich in gemeinschaftlichem Gesang hin, und besorgt die Konzertstunde, die Bram Stokers Dracula kennerisch zu schätzen weiß („Hören Sie, die Kinder der Nacht!“), während er dem gesitteten Briten Jonathan Harker als einer der zahlreichen Schrecken der transsylvanischen Nacht erscheinen muss.

Die hoffnungslose „amour fou“ des Wolfes zum Mond beschreibt der mittelalterliche persische Gelehrte Abu Bakr al-Razi als Schicksal aller unglücklich Verliebten, oder „Liebeskranken“: die Likanthropie, die ihre Opfer dazu bringt, nachts heulend über Friedhöfe zu irren – ein etwas dubioser Krankheitsbefund, der dem armen Novizen Adson von Melk in Ecos Name der Rose schwer zu schaffen macht, da er sich gerade in ein für ihn unerreichbares Bauernmädchen verliebt hat.

Henry David Thoreau beschreibt in seiner Hütte am Walden Pond das nächtliche Heulen der Wölfe als „heiser und dämonisch“ und er schreibt, dass er sich dabei „von einem Angstgefühl bedrückt“ fühle. Das Geheul klinge so, als suche es nach Ausdruck oder verlange nach Licht.

Überhaupt kommt die Winternacht in der Epoche der Romantik kaum ohne den Wolf aus. Er sorgt mit seinem Heulen für ihre klangliche Untermalung, etwa in der Lyrik Lenaus oder in Rimbauds Le loup criait. Und auch im 20. Jahrhundert bleibt der Wolf als Bild des Nächtlichen, Abseitigen und Ex-Zentrischen bestehen.

Der große amerikanische Erzähler Jack London kokettierte in seinem gesamten Werk geradezu obsessiv mit dem Wölfischen im Mann und verstand darunter seinen Unabhängigkeitsdrang, seine virile Kraft und auch seine Hemmungslosigkeit. Alaska Kid und Wolf Larsen (der Seewolf) sind Inbegriffe muskelstrotzenden Überlebenswillens, der zähen Tüchtigkeit und eines patriarchalischen Sozialdarwinismus.

Urbaner, europäischer und subtiler hat Hermann Hesse den Wolf als Symbol in seinem Werk gebraucht. Sein Steppenwolf Harry Haller ist die menschenscheue, gegenbürgerliche Ausprägung eines einsamen Außenseiters in der Nachfolge des romantischen Dichtertypus, der umgangssprachlich im einsamen Wolf (ein von keiner Frau erhörter Junggeselle) weiterlebt.

Alles in allem scheint die Identifizierung mit dem Wolf ein sehr männlich besetzter Topos zu sein: In den kriegerischen, expansiven, explorativen Phasen der Kulturgeschichte bemächtigt sich der Mann des Wolfes um seiner Zerstörungs- und Machtlust animalischen Ausdruck aus dem Repertoire martialischer Tier-Allegorien zu verleihen. In den materiell gesicherten, reklusiveren Phasen steht der Wolf hingegen an der Peripherie der Zivilisation: ein faszinierender Archetypus wilder Natürlichkeit.

Wie bei Christian Morgenstern der Werwolf, den der tote Dorfschullehrer mit der problematischen Deklination seines Namens frustriert, täte der Wolf wohl besser daran, sich umzudrehen und wieder in den Wäldern zu verschwinden. Und wir täten wohl besser daran, nicht nur literarisch eine Lanze für den Wolf zu brechen, sondern seinen Lebensraum zu schützen, auf dass er die Geschichte der Menschheit auch in Zukunft begleiten möge.

(Simon Schreyer, 2017)

xx

xx

xx

✺ ✺ ✺

xx

©animal wallpapers

xx

Mit Dank an Prof. Dr. Hans-Dieter Bahr, in dessen Vorlesung Animalität und Ästhetik dieser Text seinen Ursprung als Seminararbeit genommen hat.